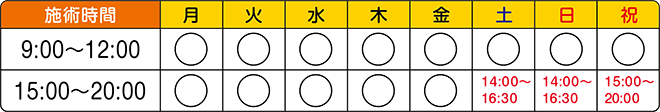

みなさんこんにちは!

夏になりやすい「クーラー病(冷房病)」

気温や湿度が高く、熱中症の危険性が高い日本の夏にはクーラーが欠かせません。

しかしながら、「クーラーをかけていると調子が悪くなる…」という方も多いのではないでしょうか。

その不調、もしかしたら寒暖差が原因で引き起こされるクーラー病によるものかもしれません。

クーラー病の症状やその原因、治し方を紹介します。

原因1 自律神経が乱れる

私たちの体は、暑い環境では、汗をかいたり、血管を拡張させたりして、熱を放出し、体温を調節しています。 この体温調節機能を担っているのが、私たちの無意識下で自律的に働く「自律神経」なのです。

自律神経は、体温だけでなく、血圧や心拍数、消化といった体の重要な機能をコントロールしています。

クーラーのよく効いた涼しい部屋で長時間過ごしたり、涼しい部屋と暑い屋外を何度も出入りしたりすると、自律神経のバランスが乱れてしまい、その結果、体にさまざまな不調が現れるのです。

原因2 身体が冷えて血流が悪くなる

体の冷えも、クーラー病の大きな原因です。クーラーの冷気に当たりすぎて、体が冷え切ってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。

体が冷えてしまうと、全身の血流が滞り、頭痛や腹痛、肩こりといった症状が現れます。

こうした身体的な症状の他、人によっては、不眠や、やる気が出ないといった精神的な症状が現れることも。

夏場は暑いからと薄着で過ごす人も多いですが、クーラーの効いた部屋で肌を露出させていると、冷気が肌に直接当たって体が冷え切ってしまいます。

特に手足など、体の末端の血流が悪くなり、冷え症と同じ状態になってしまう場合も。

冷え症の人は、クーラーによって冷えを感じやすいといわれているため、クーラーとの付き合い方には特に注意を払いましょう。

どんな症状がおこるのか?

クーラー病の主な症状としては、体のだるさや疲労感、肩こり、足腰の冷えの他、食欲不振、便秘、下痢といった胃腸の不調などが挙げられます。

①エアコンとの付き合い方

冷房病や冷え性は、エアコンの使い方もふくめて、服装や食事、運動など、毎日の生活習慣と深いかかわりがあります。

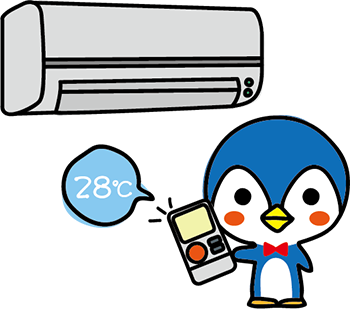

予防や対策のために、まず自分の生活を見直してみましょう。 その第1は、エアコンとの付き合い方です。エアコンの標準的な設定温度は、25~28℃が良いとされています。

ただ体感温度は人によって違うので、「寒い」と感じない温度が基本となります。 外気温との差が大きいと、外出時の体へのストレスも強くなります。

よく出入りする場合には、エアコンの設定温度は「外気温マイナス3~4℃」をひとつの目安にしてください。

エアコンをつけっぱなしにすると、体が慣れて寒さにも鈍感になります。ときどきエアコンをとめ、窓をあけて外気をとり入れることも大切です。また、エアコンの風に直接当たると、体温が急速に奪われます。風向きをコントロールし、吹き出す冷気に当たらないようにしましょう。帰宅直後やお風呂あがりには、エアコンの前にいたくなりますが、汗をかいた状態だと体を冷やし、体調をくずす原因ともなります。

最近のエアコンは除湿(ドライ)機能がよくなっています。個人差はありますが、外気温が30℃程度なら除湿だけでもかなり快適になります。できるだけ冷房機能を使わず、除湿で済ます工夫も必要です。

③食事

冷房病や冷え性を予防するには、「体の芯(中心部)を冷やさないこと」が大切です。その意味で食べ物や飲み物は、重要な意味をもっています。

夏には冷やし中華やソーメンといった、冷たいものを食べたくなります。ところがほとんどの場所ではエアコンがきいていて、冷たいものを食べると体を内外から急速に冷やすことになります。エアコンのきいた場所では、少し汗ばむくらいの温かい食べ物をとるようにしましょう(飲み物も同様です)④入浴・運動

冷えをもっとも感じやすいのは足先です。エアコンの冷気が床近くにたまることと、足先は心臓から遠いため血液の流れが悪くなりやすいからです。

仕事中でも1時間に一度くらいは席を立ち、少し歩いたり、軽い屈伸運動をして、足先の血液の流れを改善しましょう。席を立てない場合は、つま先とかかとを交互に上げ下げするだけでも、ポンプのような働きで血流がよくなります。

日頃からよく歩くことも大切です。ウォーキングをしていると、足の筋肉が適度に強化されて血流がよくなるので、足先も冷えにくくなります。

入浴も、冷房病や冷え性の予防に効果があります。夏はついシャワーだけで済ませたくなりますが、お湯につかると足が温まるだけでなく、水圧によって血流もよくなります。⑤ストレスをためない

ストレスがたまると自律神経の働きが低下して、冷房病や冷え性を起こしやすくなります。

ストレスをためないことが大切ですが、④で紹介した運動や入浴にはリフレッシュ効果があり、ストレス解消にも向いています。

自律神経を正常にするためにも、睡眠もしっかりとりましょう。