「夏バテ」とは?夏のだるさ何とかしたい

みなさんこんにちは!

日本の場合、夏特有の環境、つまり「高温多湿」の環境が原因で、体の働きが正常に機能しなくなって起こる体調不良のことを、総じて「夏バテ」と呼びます。では、夏バテにどうしてなってしまうのでしょうか?

私たちは暑さを感じると体温が上昇しますが、汗をかくことで体温を下げるよう、体温を調節しています。

しかし、大量の汗をかく夏は水分だけでなく、ナトリウムやミネラルなど、体にとって必要な栄養素も、多く排出してしまいます。

汗をかくのは自律神経の働きによるもので、分かりやすくいえば、汗をかくように働くのが交感神経、汗をかかないように働くのが副交感神経です。

また、胃腸の動きを止める方向に働くのが交感神経、胃腸の動きをスムーズに整えるのが副交感神経です。

しかし、真夏の屋外の気温や湿度と、空調のきいた屋内との気温や湿度の差を繰り返し感じることなどによって、自律神経の交感神経と副交感神経の切り替えが上手くいかなくなり、自律神経のバランスが崩れてしまいます。

すると、体温調節が上手くできなくなるだけではなく、胃腸障害や睡眠障害などを起こすことが、夏バテの原因だといわれています。

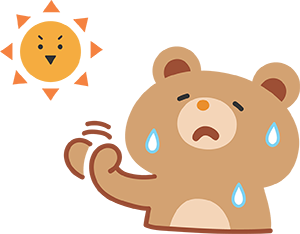

夏バテ対策として3つ重要な事は、、、

当院では、パーソナルトレーニングの指導を行っていますので気軽に始めたい方や、本気で取り組みたい方はご相談下さいね。 夏バテ対策していきましょう!

みなさんこんにちは!

梅雨の時期になると、多くの人々が関節痛の症状を経験します。

一般的には、湿度の増加や気圧の変動が原因だと言われていますが、なぜ関節痛が悪化するのかをより具体的に理解するために、湿度の増加や気圧の変動と関節痛の関係をお伝えします。

梅雨の時期は湿度が高くなるため、私たちの体に含まれる水分が蒸発しにくくなります。

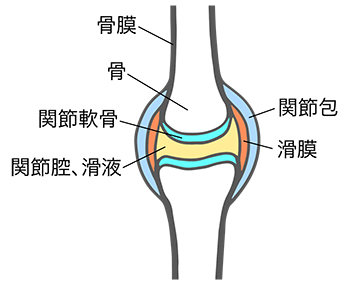

特に関節内の結合組織や滑膜は水分を含んでおり、湿度の増加によってその水分量が増えることで、関節の腫れや痛みが生じる可能性があると言われています。

気圧の変動も関節痛の原因とされています。

気圧の低下や変動が起こると、関節周囲の組織にある神経受容体が刺激を受け、関節痛を感じる神経信号が発生します。

この神経反応によって、関節の痛みやこわばりが引き起こされる可能性があると言われています。

梅雨の時期に関節炎を患っている人々は、湿度の増加によって症状が悪化することがあります。

関節炎は関節の炎症を特徴とする疾患であり、湿度の高い環境では炎症が増強される可能性があります。

その結果、関節の腫れや痛みが増し、日常生活に支障をきたすことがあります。

梅雨時の関節痛を軽減するためには、以下の対策や予防方法が有効です。

温かいシャワーや入浴で関節を温めること。

適度な運動やストレッチを行って関節の柔軟性を保つこと。

みなさんこんにちは!

新生活にも少しづつ慣れてくる頃ですが、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあります

今日は「頭痛の種類」についてお話したいと思います。

日常的に頭痛に悩む、いわゆる「頭痛もち」の人は多いもの。発症しやすい条件や痛みの抑え方を把握し、自分なりの対策を持つことが大切です。頭痛のメカニズムと原因、見分け方を覚えておきましょう。

頭の内外の血管や頭につながる神経が圧迫や炎症などの刺激を受けたり、頭や首の筋肉が伸び縮みしたりすると、それぞれの部位で痛みの刺激を受け取る部分が反応して発生します。

血管で起こった痛みは広い部分に伝わり、頭皮や頭の骨を取り巻く部分に刺激が起こったときはその部分が痛みます。

それぞれ頭痛を誘発する要因や対処法が異なります。

自分の頭痛はどのタイプにあたるのかを把握してそれに合った対策をとることが大切です。

-

片頭痛

片頭痛は、頭の片側(または両側)が脈打つようにズキズキと痛む頭痛です。

吐き気、嘔吐を伴うことがあり、光・音に敏感になるなどの症状があります。痛みは強く、4~72時間ほど持続し、体を動かしたり入浴したりすると悪化するのが特徴です。

20~40歳代の女性に多くみられ、月経時やその前後に発症するケースも多くみられます。

妊娠中は、一時的に片頭痛が軽減される人が多数いますが、半数の人は出産後1ヵ月程度で再発します。原因

・ストレス・精神的緊張

・疲れ

・空腹

・アルコール摂取

・寝不足

・月経

・物理的刺激

・天候の変化対処法

片頭痛は体を動かすと痛みが助長されるので、安静を保つのが基本です。

また、光や音、においなどの刺激をなるべく避けるようにします。できれば暗くした静かな部屋で、頭を高くして横になりましょう。

その上で、こめかみのあたりを冷やすと、痛みの緩和に一定の効果があります。

-

筋緊張性頭痛

最も多いとされるのが緊張型頭痛です。

後頭部、こめかみ、額を中心に頭重感や圧迫感または締めつけられるような痛みがジワジワと発生し、しばらく続きます。

主な原因は、頭、首、肩の筋肉の緊張によって血行が悪くなることとされていますが、ストレスなどの神経的な緊張が引き金となることもあると考えられています。原因

・ストレス

・顎関節症

・長時間の同じ姿勢

・運動不足

・筋肉の硬直

・眼精疲労対処法

緊張型頭痛は体を温めて血行をよくし、リラックスすることで痛みが和らぎます。

後頭部や首、肩に蒸しタオルやカイロを当てて温めたり、ストレッチや運動をしたり、マッサージやツボ押しなどを行って筋肉のこりをほぐしましょう。

38~40℃くらいのぬるめの湯にゆっくり浸かる入浴も効果的です。

-

群発性頭痛

群発頭痛は左右どちらかの目の周囲からこめかみのあたり(前頭部~側頭部)にかけての激しい痛みと、痛むほうの目の充血、涙、鼻水、鼻づまり、まぶたの下垂などといった症状を伴うのが特徴です。

原因

・飲酒

・喫煙

・血管拡張剤の服用

・気圧の変化対処法

群発頭痛は市販の頭痛薬では痛みを抑えることができません。

頭痛外来や神経内科、脳神経外科を受診し、専門医の治療を受けるようにしましょう。

みなさんこんにちは!

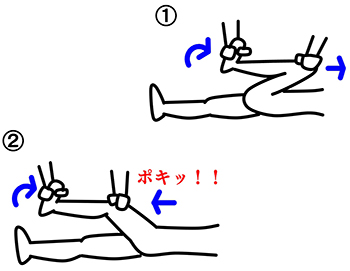

関節を曲げたり伸ばしたりしたときに「ポキッ」や「コキッ」と音が鳴ることがあります。

それでは【関節を曲げると音が鳴る原因】とはなんでしょうか?

この音の原因にはいくつかの要因がありますが、最も一般的なのは

「関節内の気泡が弾ける音」です。

関節内には滑液という潤滑液があり、その中に気体(主に窒素)が溶け込んでいます。

関節を動かすことで関節腔の圧力が変化し、気泡が発生したり消えたりする際に音が鳴ることがあります。

また、腱や靭帯が骨の出っ張りに引っかかり、それが急に外れることで「パキッ」と鳴ることもあります。これは特に股関節や肩、膝などでよく見られます。

さらに、加齢や過度な運動、姿勢不良などで関節周囲の筋肉や靭帯の柔軟性が低下している場合も、音が鳴りやすくなります。

基本的に痛みがなければ心配はいりませんが、もし音とともに痛みや違和感がある場合は、専門の医療機関での相談をおすすめします。

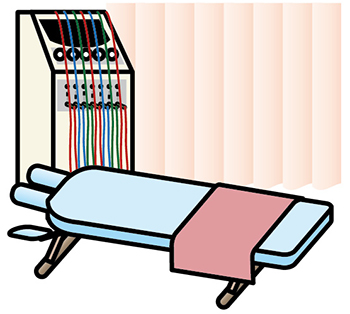

【EMSと関節音の関係】

関節を曲げたときの音の原因には、筋肉のバランスの崩れや関節の不安定さも関係しています。

そこで注目されるのがEMS(Electrical Muscle Stimulation)という電気刺激による筋肉トレーニング機器です。

EMSとは、電気を流して筋肉を収縮させ、インナーマッスルや弱化した筋肉を効率よく鍛える方法です。

関節を安定させる筋肉(特に体幹や関節周囲の深層筋)を強化することで、関節の動きがスムーズになり、腱や靭帯が引っかかるような動きが減少し結果として関節音の軽減が期待できます。

また、EMSは運動が困難な方でも使用できるため、怪我をしている方やリハビリ中の方でも使用できます。音が鳴る原因を根本から改善したい方に、EMSによる筋力トレーニングも一つの選択肢としておすすめです。

みなさんこんにちは!

季節の変わり目は、寒暖差や気圧変動によって自律神経が乱れやすくなります。

その結果、疲れやだるさ、頭痛や体調不良など様々な症状がおきやすくなります。

特に、春や秋の変わり目に体調を崩しやすい人が多いです。

頭痛や関節痛の他、微熱、咳、肩こり、めまい、吐き気、倦怠感、不眠、肌荒れ、鼻づまりなど様々な症状がおこります。

心の不調もおこしやすくなります。

イライラしやすい、やる気が出ない、うつ状態など・・・

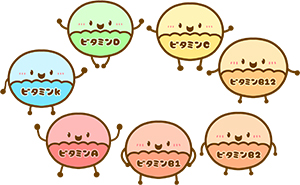

- バランスの良い食事

自律神経への影響という点からは、ビタミンが不足しないように気をつけることがポイントになります。なかでもビタミンB群は神経の働きに重要な役割を担っているため、特に注意したい栄養素です。

- 適切な睡眠時間の確保と日光を浴びる

睡眠不足も自律神経のバランスを崩す大きな原因の一つです。

日ごろから適切な睡眠時間を確保するようにしてください。朝に強い光を浴びることで概日リズムをリセットできるので、目覚めたらまずはカーテンを開けて太陽光を浴びるようにしましょう。

また、太陽の光を浴びると活性型ビタミンDが体内で産生されます。

活性型ビタミンDには骨の健康や免疫機能、うつ状態への作用が期待されていたり、睡眠の質の改善作用があったりします。

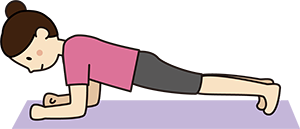

- 適度な運動を習慣的にする

健康の維持・増進には、運動も重要です。

自律神経のバランスを整えるためには、ストレッチの他に、ウォーキングや水泳などの、ゆっくりとしたリズムで長時間続けられるタイプの運動が良いといわれます。 - 姿勢を改善する

食事、睡眠、運動と同じくらい重要なのが「姿勢」です。

姿勢を正すのは、時間やコストなどを全く必要とせず、いつでもできます。

今この瞬間から始めてみましょう - 湯船につかる

夜になったら副交感神経を優位にすることで、質の良い睡眠をとることができます。

そのための方法としておすすめなのが、入浴です。

みなさんこんにちは!

朝起きた時に体がだるい時ってありませんか?

しっかり寝たはずなのに、朝起きるとだるくて仕方ない・・・

むしろ寝起きが一番だるい・・・

では、なぜ朝起きた時に体がだるくなるのかお話していきますね。

大きな要因として、自律神経の乱れがあります。

現在社会は、自律神経がとても乱れやすくなっているといいます。

交感神経とは緊張状態の時に優位になるもので、

副交感神経とはリラックス状態に優位になるものです。

自律神経が乱れると睡眠の質が悪くなり朝起きた時に体がだるくなります。

- 朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びる

- 朝の起床時間を一定にする

- 朝起きたあとは、コップ一杯の水を飲むようにする

- 朝食をとるようにする(可能な限り毎日)

- ウォーキングやストレッチで適度に身体を動かす(10分程度〜)

- 睡眠時間をしっかり確保する

- 喫煙しているのであれば、できれば禁煙する

- 水分摂取を多めにする(目安は1日1.5リットル程度)

- 喫煙しているのであれば、できれば禁煙する

- 夜は強い光を浴びないようにする(特に就寝前)

- 少しぬるめの湯(38~40度)にゆったりつかる

みなさんこんにちは!

4月に入り新生活が始まる方も多いかと思いますが、皆さんお身体の調子はいかがでしょうか?

この時期、仕事が忙しい方・まだ環境に慣れていないなどが原因で身体の調子が悪くなる方が多いです。

忙しいとなかなか身体のメンテナンスに時間が使えないかと思いますが、今の疲れや痛みを放置すると後々大きな症状に繋がる可能性があります。

よく耳にするギックリ腰や寝違えなどの急性の症状は筋肉のバランスが崩れる事で発生します。

筋肉のバランスが崩れる原因は、疲れからくることが多いです。

なのでお仕事や環境の変化で疲れが溜まっている方こそメンテナンスが必要です。

当院ではお身体の状態や症状に合わせて治療を行い、今の症状だけでなく根本的な治療をしていきます。

筋肉をほぐし血流を良くする事で、疲れや痛みが改善されスッキリする感覚が出ると思います。

疲れ・痛みを感じている方は是非当院までご連絡下さい。

お待ちしております!

みなさんこんにちは!

新生活が始まることが多い4月、5月はストレスも感じやすくなったり生活のリズムが乱れることが多々あります。

そんなときに起こりやすいのが自律神経失調症です。

精神的なストレスや過労が引き金となって自律神経が乱れ、心や体に不調があらわれた状態です。全身の倦怠感、多汗、頭痛、肩こり、手足のしびれ、動悸、不整脈、めまい、不眠、吐き気などの症状があらわれます。あらわれる症状は人によって大きく違うのが特徴です。

では、どのような原因があるのでしょうか?

- 精神的、身体的なストレス

人間関係、仕事のプレッシャーなどの悩みや不安による精神的なストレス、過労、怪我、さらには騒音や温度の変化なども身体的なストレスとなって自律神経の乱れの主な原因になります。そのストレスが過剰になると、交感神経と副交感神経のバランス、つまり自律神経のバランスが乱れます。 - 昼夜逆転などの不規則な生活

私たちの体は一定の生体リズムに従って働いています。慢性的な寝不足や昼夜逆転、不規則な食生活など不摂生を続けていると、生体リズムが狂って自律神経のバランスを乱す原因になります。

- 疾患が原因となる自律神経の乱れ

更年期障害は自律神経の乱れを引き起こす代表的な疾患です。更年期障害では、女性ホルモンの分泌が急激に減ることで自律神経が乱れ、突然のほてりやのぼせ、頭痛、めまいなどさまざまな不調があらわれます。

- 意識して休息時間をつくり休養する

仕事が一段落したときにブレイクタイムをとり、仕事場から離れて外の空気に触れるなどリフレッシュするようにしましょう。また、1日の終わりにはリラックスタイムを作り心身の回復を、そして1週間の終わりの休日には仕事を忘れて休息するようにしましょう。

- 精神的なストレスを抱え込まない

ストレスを抱え込んで心の疲労を招かないようにすることが大切です。ものごとを否定的に捉えず、立ち止まっていままでの考え方を見直したり、気分転換などでリフレッシュすると効果があります。

- 筋弛緩法等で心身をリラックスさせる

マッサージ等で筋肉を緩めることでリラックス効果があり、力の抜けた状態になるため自律神経が整います

みなさんこんにちは!

本日はインナーマッスルの重要性についてお話していきます。

インナーマッスルとは、骨格の近く、体の深部に位置する筋肉群を指します。

これらの筋肉は、体の安定性と姿勢の維持に主要な役割を果たし、外側の筋肉(アウターマッスル)とは異なる機能を持っています。

日常生活での立ち姿や座り方、歩行などの基本的な動作をサポートし、スポーツ活動時には体を適切に支え、怪我のリスクを減らす重要な役割を担います。

つまり体のコアとして機能し、全身の動きをスムーズにし、効率的な運動能力を支える基盤となります。

つまり体のコアとして機能し、全身の動きをスムーズにし、効率的な運動能力を支える基盤となります。特に腰や腹部周辺を安定させることで、全身のバランスと動きを調整します。

これらの筋肉が十分に発達していないと、不安定な姿勢や動作が生じ、腰痛や肩こり、首の痛みなどの慢性的な不調の原因となります。

また、運動時のパフォーマンスにも大きく影響し、筋肉のバランスが崩れることで怪我のリスクが高まります。

インナーマッスルの強化は、自然と正しい姿勢を保つのに役立ちます。 特に背骨と骨盤の安定に寄与し、長時間のデスクワークや立ち仕事による疲労や痛みを軽減します。

正しい姿勢は、背筋が伸び、内臓の圧迫が減少し、呼吸が楽になるため、全身の血流が改善され疲労回復にも効果的です。

さらに、姿勢の改善は外見上の印象を良くし、自信を高める効果も期待できます。

また、スポーツ選手にとっても非常に重要です。

体のコア部分が安定することで、バランスが向上し、様々な動作の効率が良くなります。

これにより、ジャンプ力の向上や走行速度の増加、バランス能力の向上など、全体的な運動能力の向上が期待できます。

怪我の予防にも繋がり、日常的なトレーニングにインナーマッスルのエクササイズを取り入れることで、より効果的な運動成果を得ることができます。

そんなとても重要なインナーマッスルを鍛える為に、当院で行なっているのがEMSという体幹トレーニングマシーンです。寝ているだけでインナーマッスルが鍛えられるのでどんな方でも利用できます。

みなさんこんにちは!

皆さん、肩こりを感じたことはありませんか?

ない方もいると思いますが、あるとお答えになる方の方が多いと思います。

肩がこる原因は人それぞれ違うと思います。

代表的な例でいうと…

・日常生活や会社でのストレス

・デスクワークなどでの長時間の同じ姿勢

・パソコン、スマホ等による眼精疲労

・日々の運動不足

といったものがあげられます…

頭の重さは4~5㎏あるとされています。

5㎏のダンベルを1日ずっと持っていられるでしょうか?

おそらくほとんどの人が難しいでしょう。

それを首や肩はずっとやっているわけですから負担がかかることは明白です。

それに加えてパソコン作業やスマホを触る機会が増えることで…

- 1. ストレートネックになるリスクが増えます

- 2. ストレートネックになることで頭が前に倒れます。

- 3. 頭が前にいかないように常に支えているのが首や肩の筋肉になります。

- 4. 結果、さらに首や肩に負担が加わり肩こりを加速させます。

肩こりを放置すると?

頭痛や吐き気、さらにはめまいを引き起こしやすくなります。

なぜこのような症状が起きるかといいますと、脳への血行不良が原因の一つとして挙げられます。

首や肩の筋肉が硬くなることで血管を圧迫し、血液の流れが悪くなることによって脳に新鮮な血液が流れにくくなることで引き起します。

当院では、原因をしっかり把握したうえで施術を行わさせていただきます。

日常で負荷になっていることもアドバイスさせていただきますのでお困り方はご相談ください。