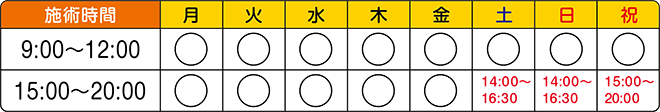

交通安全のためには

こんにちは!

本日は交通安全についてです!

私たちの住む千葉県の平成28年中は昼間の死亡事故が増加していたのはご存知でしたか??

実は死亡事故の50.5%が昼間に発生しています!

平成27年の73件と比較すると昼間の死亡事故が26%増加していたんですね!

1.幹線道路(国道・県道)の死亡事故

幹線道路(国道・県道)での死亡事故が多発していて、国道16号線が11件、国道357号が7件と大変多くなっているので、車やバイクでの走行は注意しましょう!

2.車両対歩行者の死亡事故

車両対歩行者の死亡事故が72件と多くなっています!このうち、歩行者の横断中事故が48件(66.7%)と特に多くなっています!

3.高齢者の死亡事故

高齢者(65歳以上)が99人と死者数の過半数を占めます。このうち、歩行者が60人(60.6%)と多くなっています!

個人差はありますが高齢者は歩行が遅くなる、危険の発見が遅れる、危険回避のとっさの行動が困難となる、歩行が不安定となるなどの傾向があるので、高齢者の死亡事故が多いということです。

その他にも

4.脇見運転、不注意による死亡事故

5.四輪乗車中死者の約4割がシートベルト非着用

6.飲酒運転による死亡事故 など

身近な所で様々な死亡事故が多発しています。

行楽シーズン、安全に楽しく過ごせるように

皆さんで『交通安全県千葉』を作っていきましょう!!!

こんにちは!

今回は交通事故を起こした時に発生する

“損害賠償金をどのように計算されているか”

を説明させていただきます!

聞いたことあるな~、でも説明できないかも!という方意外と多いのでは?

損害賠償金とは交通事故を起こした際に加害者(事故を起こした人)が被害者(事故に遭われた人)の損害に

対して払わなければならない金額のことを表します。

では、今回の本題!

賠償金額の計算はどのように行われているのか?

実は算定基準(金額を計算して示すときに参考となる基準)は大きく分けて三つあります!

- 自賠責基準(じばいせききじゅん)

こちらは自動車やバイクを運転する方が加入を義務付けされている保険の支払い基準で、

負傷した被害者に対して法令で決められた最低限の補償を行う目的があります。

- 弁護士基準(べんごしきじゅん)「財団法人日弁連交通事故相談センターによる基準」

日弁連交通事故センターから発行される通称青本、赤い本は裁判所の傾向を示し公表されている

損害額算定基準です。

この基準は過去の裁判例をもとに設定されています。

- 任意保険基準(にんいほけんきじゅん)

皆さんが自賠責以外で任意で入った各保険会社が設定している基準です。

自賠責基準と弁護士基準の中間に設定されている基準であまり公表されていません。

★賠償金額で見ると自賠責<任意保険<弁護士の順に高額になります。

このように三つの基準があるのは各個人が入っている保険が違うからなんです!

基準も違えば損害賠償金も変わっていきます。

例えば、

🔸加害者が自賠責保険のみの場合⇒被害者は必要最低限しか受けられません。

なので損害のすべてを保証されないことがあります。

🔸加害者が自賠責保険と任意保険の場合⇒賠償金は任意保険が適応します(任意一括払い)

ただ任意保険ははっきりと公開されていないので分かりづらく、

本来支払うべきところで自賠責基準またはそれ以下の金額で掲示されることがあります。

🔸弁護士基準では裁判の判決に基づいて賠償金が算出されます。

この基準で保険会社に支払ってもらおうとすると

弁護士を雇って裁判をするか交通事故紛争処理センターを利用しなければなりません。

このように賠償金の支払いはそれぞれで分かりづらいものばかりです。

曖昧な知識では適切に賠償金を貰えない場合がありますので注意しましょう!

こんにちは!

本日は交通事故の知識。

任意一括払いの話をしていきます。

大原則として、

交通事故の加害者が被害者に支払う賠償金は、

まず自賠責保険から出て、

不足分を任意保険で支払うというものです。

その時に

被害者は加害者の自賠責保険に直接請求もできるのですが、

いろいろな手続きに関する知識がないと難しいものです。

さらに

自賠責保険と任意保険会社の2つを相手に

やり取りするのは大変ですよね?

そこで、

損害保険業界では

加害者が加入している任意保険会社が自賠責保険の支払い分も含めて

被害者に対応することにしています。

これを「任意一括払い対応」と呼ぶのです!

ただ、

この「任意一括払い」というのは、調べてみると

「任意一括払いの担当保険会社が自賠責保険から出る賠償金を含めた額を

一度被害者に支払い、その後加害者側の自賠責保険保険会社に

自賠責保険認定金額を返してもらうという仕組み」

という風に出てきますが、よくわかりませんよね?

今回の例で任意保険会社が被害者の患者様に

「100万円」を渡したところがポイントになっているのですが、

その理由は次回のブログで説明させてもらいますね。

こんにちは!

突然ですが、

“睡眠時無呼吸症候群”ってご存知ですか?

今日はこの“睡眠時無呼吸症候群”についてお話していきたいと思います。

あなたも他人事ではないかも、、、

睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome:以下SAS)とは睡眠中、呼吸が止まってしまう病気のことです!

睡眠中にのどの筋肉がゆるむことで気道がふさがれ、呼吸が止まってしまいます。

しばらく呼吸が止まると脳から危険信号が出て呼吸は再開するのですが、

本人は無意識のまま、眠り続けます。

一晩に何十回もこれを繰り返すので睡眠が充分に取れず不眠傾向となるのです。

“このままでは一日使った体の疲労も睡眠不足で回復がままならないので、

翌日の朝、体が重くなりがちになり蓄積していけば体の痛みにもなってしまいます。”

6つの質問であなたの“SASリスク”をチェックしましょう!!

あなた自身該当しなくても将来的なリスクとして知っておくこと自体も重要です!

- 毎晩大きないびきをかいていませんか?

- 『睡眠中に呼吸が止まっていた』と指摘されたことがありますか?

- 昼間に眠くなることがありますか?

- お使いの枕が体に合っていないと感じますか?

- 朝起きた時に疲労感や頭痛がありますか?

- メタボリックシンドロームの傾向はありますか?

1つでも該当すればリスクを抱えているということになりますね。

そして、上のチェックリストの真ん中の三つ、

字が青くなっていますね?

実はこの青い字の文章は

僕ら接骨院の先生がほぼ毎日“ある患者さん”に聞いていることと一緒なのです!

その“ある患者さん”とは、、、

そう先ほどいった“ある患者さん”とは肩こりや首の痛みを抱えた患者さんのことです!

そもそもその原因はひょっとしたら枕にあるかもしれません。

枕にも人それぞれに高さ、柔らかさがあるのですが、

大体の方が枕でやってしまいがちなのが

枕の高さを高くしたほうが落ち着くと言い、

自分の身体に合った高さよりも高さのある枕を使ってしまうことです!

これにはわけがあり

皆さんこんなもの見たことありませんか?

時代劇などにも登場したりしますね!

こちらは箱枕というもので

日本人は昔結んだ髪が崩れぬようにこのように高さのある枕を

使っていました。

この名残で、今でも高さのある枕を選びがちなのです。

『日本人高枕』なんて言葉もあるほど有名な話です!(^^)!

それは、下の写真の左側のように、

高さのありすぎる枕というのは

頭が持ち上がりすぎ、

結果、

首の後ろ側の筋肉が本来休まるはずの

寝ている時間にも伸ばされてしまい、

常に伸ばされ続けた筋肉は痛みが出てきてしまいます

✖左は首の後ろの筋肉に負担を与え続け、

○右は寝ている間に首が休まります。

本来休まるはずの寝ている時間に体に負担をかけ続ければ

昼間に眠くなることがありますか?

お使いの枕が体に合っていないと感じますか?

朝起きた時に疲労感や頭痛がありますか?

にすべて該当してしまいます。

SASの方、肩首の痛みを抱えている方

“このまま今の痛みが10年続く”

と考えたら今の環境から改善するように方法を知らなければいけません。

そのためにはまずは自分に合う枕の高さを知ること、

今はさまざまなオーダーメイド枕もありますし、

実際に当院でもあなたの体に合った枕の高さを測定できます。

本来休まるはずの寝ているときもこれで休まります。

一度自分に合う枕を体感しましょう!!

今の痛みは放っておけば現状維持、もしくは悪化してしまうかも。

自分の身体を変えていきましょう。

こんにちは!!

今日は

<<<交通事故に遭われたときどのようにしたら良いのか>>>

について説明していきたいと思います!!

実際に私たちの住む千葉県は平成29年6月現在の交通事故での死亡がなんとワースト3位になっているのはご存知でしたか??

そのうえ、交通事故の件数は昨年に比べ263件も増えています!!

自分は交通事故に遭わないだろうと思っている方もたくさんいると思います。交通事故に遭ってからでは遅いのです!!

まず事故が起きた時に何をすればよいのか

- 1.警察へ連絡

少しぶつけただけ、軽い事故だからといって通報をしないのはいけません!

警察に通報をしないと保険請求に必要な交通事故証明書がもらえなくなってしまいます。

警察に通報することは法律に決められた義務なのです。

また後から痛みが出てきたとき交通事故証明書が無いと治療を受けることができません!!

- 2.加害者の確認

次に加害者の自動車のナンバー、運転者の免許証、保険証、車検証、自賠責保険の保険会社、任意保険の保険会社などを確認しましょう。

- 3.現場の証拠保存

警察が来るまでの間、事故現場の状況を保存しておくことが必要です。お持ちのスマートフォンのカメラなどですぐさま写真を数枚撮りましょう。人身事故でも被害者のいいわけが調書に反映されない可能性があるので被害状況を撮影しましょう!!

- 4. 千葉市のありがとう整骨院グループに電話をする!!

当院は交通事故サポート院になっています!

弁護士や行政書士などの専門家とも連携を取っているので何かわからないことがあるときには

アドバイスなどもさせて頂いております。

これら4点

を覚え、もし交通事故に遭われても落ち着いて、しっかりと段取りを踏んで対処出来るように準備をしましょうね!!!

こんにちは!

弁護士特約って、どんな時に使えるの?

という方も多いと思います。

例えば、お車に搭乗中に後ろから追突されてしまい、

相手方の責任(過失)が100%のいわゆる「もらい事故」の場合、

相手の方が自動車保険に加入していれば、その保険から補償されるはずです。

でも、もし相手方が責任割合に納得せず、賠償に応じてくれなかったら・・・?

弁護士特約とは?

患者様が被害事故に遭い、何らかの理由によって相手方との交渉がうまく進まないような場合、

弁護士特約が役に立ちます。

その限度額は300万円まで補償という内容が多く、

ちょっとした交通事故の賠償問題であれば、十分にまかなえる金額です。

交通事故の示談交渉で弁護士に依頼する場合、

相談料や着手金、あるいは出張費などの諸費用は、

最終的に慰謝料が支払われるまでは自腹を切った持ち出しになります。

そうした費用を保険でカバー出来るので、

つけておくと非常に便利な特約です。

どういったときに使えるの?

- 相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない。

- 相手方が損害賠償請求に応じない。

- 相手方の提示した賠償額が不当に低い金額である。

などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士特約が使いやすいです。

正しい保険の知識が

あなたを救ってくれますので

いろいろ知っておくとよいでしょう。

こんにちは!

前回は、

搭乗者傷害保険のお話をさせて頂きましたので、

今回はその補償範囲についてです。

前回の説明だと

あたかもいいことづくめのように思われがちですが

全てのケースで保険金が支払われるわけではありません。

搭乗者傷害保険が支払われるのは

「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」

に限られ、違法な乗り方をしていた場合は該当しません。

ちなみに違法な乗り方とは、

- トラックの荷台に乗ってけがをした

- 自動車から身を乗り出して乗っていたらけがをした

- 暴走族のような違法走行中に事故を起こしてけがをした

- 飲酒運転をしていた

このようなときは対象にはなりません。

搭乗者傷害保険があるからといって、

危険な乗り方をしても良いと

いうわけではないですね。

搭乗者傷害保険のの保険金の支払い方法は

二つの選択肢があります。

- 日数払い

- 部位症状別払い

いずれも

契約額を限度に一定額の保険金が支払われる

「定額払い」です。

この支払方法だと

入院した場合は1日につき契約額の0.15%、

通院の場合だと0.1%が支払われることになっています。

仮に契約額を1000万円にしたとすると、

入院1日につき15000円。

通院の場合は10000円が支払われる計算になります。

ただし、

通院もしくは入院にかかった全ての日数分が支払われるのではなく、

「平常の生活」「業務に従事できる程度」に回復するまでの

期間分が支払われるという決まりになっています。

そのため重症の時ほど

支払金額が多くなると言えます。

しかし、

どのくらい回復すれば

「平常の生活」「業務に従事できる程度」になったかは

定義が非常に難しいので

自分が想定してた金額より補償額が低くなることもあります。

部位症状別払いについては

次回お話させていただきますね!

こんにちは!

本日は前回にお話させていただいた“対人賠償保険”が補償をしてくれる保険金額についてお話していきます。

前回お話していった対人賠償保険、

この保険が補償してくれる金額は“過失割合”によって大きく変わっていきます。

なぜなら対人賠償保険は自分の過失割合分しか相手に補償されないからです。

過失割合とは、、、

交通事故を起こした双方の過失の度合いのことでありどちらがどのくらい悪いのかを割合で表したものになります。

この過失割合は被害者、加害者双方の保険会社が話し合うことで決まります。

ではここで少し付け加えさせてもらいますと、

対人賠償保険は自分の過失割合分しか相手に補償されないと言いましたね。

このような制度のことは“過失相殺”と言います。

これは、損害賠償額を加害者にすべて負担にさせるのではなく、被害者にも過失があればその分だけ保険金を減額して公平な負担を計ることです。

ちなみに自賠責保険でも被害者に重大な過失があると認められるときは保険金が減額されることがあります。

詳しくはまた次の回でお話していきます。(*^^*)

交通事故治療に関してはコチラから

こんにちは!

本日も、交通事故に関する知識についてお話していきたいと思います!

それでは今回は、前回の続きで“加害者請求”と“被害者請求”についてお話していきたいと思います。

まずはこの加害者請求。

前回、最後に説明した

被害者から賠償金を請求された加害者はいったんそれをまとめて自分のお金で支払い、

そのあと自分が加入している自賠責保険に被害者へ支払った額を上限として保険金を請求すること

この権利の時効は

『被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内』

と決まっており、

この一文からも分かるように、

加害者が被害者に損害賠償金をすべて支払ってからでないと請求はできない仕組みになってます。

その点、加害者が自賠責保険の他に任意保険に入っている場合は領収書などの必要書類を揃えて一括社に渡し、

一括社から自賠責保険に請求してもらうことになる。

こちらの

任意保険に加入している場合が一般的になります。

自賠責保険には“加害者請求”に対して“被害者請求”というものがあります。

この“被害者請求”というものは加害者が被害者に賠償金を支払わないような事態になったら

被害者は加害者の自賠責保険に直接保険金を請求できるというものです。

そしてこれは前回にお話していった

・平成22年4月1日以降に発生した事故については、被害者が事故に遭った日から3年以内

ただし死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内

こんにちは!

前回は自賠責保険の特徴についてお話していったわけですが、

それを踏まえてで、今回は任意保険の特徴についてお話していきます。

任意保険は自賠責保険と違う点は、まず大前提に

自賠責保険のように強制的に入るものではなく、その名の通り各々が“任意”ではいる保険です。

任意保険に加入をしておけば保障の幅も広がります。

たとえば、

- 自賠責保険の上限額を超えてしまったときの補償、

- 自分や相手の車の修理代、

- 破損させてしまった公共物、

- 自分のけがの補償、

- 示談交渉サービス

などがあります。

上記のように任意保険は手厚い補償体制が整えられていることが最大の特徴である。

この任意保険、任意とあるがかなり重要な保険であり、

たとえばあなたが交通事故を起こして被害者を死亡させてしまった場合、

実際に2,3億円の賠償金をは洗う必要に迫られる場合がある。

そのような時、自賠責保険では3,000万円までの補償しかないため

残りの残額を自腹で払う義務が発生する。

この金額を個人が支払うにはかなりの負担になりますよね。

ですので任意保険が必要となるのです!!

任意保険は加入するかどうかは個人の判断にゆだねられていますが、

任意保険の一つである『対人賠償保険』を見るだけでも

自動車保有者の約7割以上が加入していて

やはりほとんどの人が万が一に備えているのが現状です。

車に乗っていればいつ、どのような事故にあうかはわかりませんから

このような特徴があるということを知っておくことでも備えになるので

覚えておきましょう!!