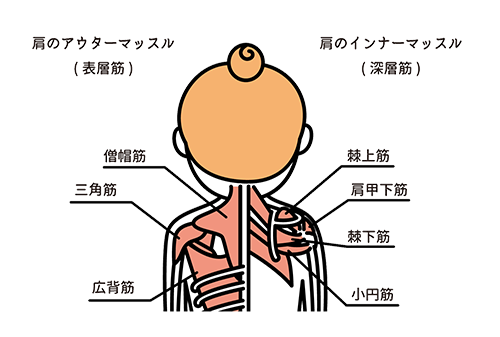

インナーマッスルとアウターマッスルの違いについて

皆さんこんにちは!

今回はアウターマッスルとインナーマッスルの違いについてお話させていただきます

👉 ①アウターマッスルとは

アウターマッスル(外側の筋肉)は、目でしっかりと確認することのできる身体の表面に近い部分に存在する筋肉です。

そのほとんどが、意識を筋肉に向けることによって簡単に動かすことができる随意筋で、意識的にトレーニングしやすいのも特徴です。

身体を動かす際に大きな力を発揮したり、関節を動かしたり、骨を守る重要な役割を持っています。

👉 ②アウターマッスルの役割

アウターマッスルは、物を持つ時や走る時など、大きな力のかかる動作を行う時に役割を果たします。

外部の衝撃などから骨を守る役割も担っています。

アウターマッスルは骨と関節の動きを引き起こし、制御します。これにより、日常生活の中で行われるさまざまな動作(歩く、走る、持ち上げるなど)が可能となります。

アウターマッスルは力を生成し、骨に対して引っ張りや押し付ける力を提供します。これにより、物を持ち上げたり、押したりするなどの活動が可能になります。

アウターマッスルは体の姿勢を維持するのに重要な役割を果たします。特に重い物を持ち上げたり、あるいは様々な方向に体を動かしたりする際に、アウターマッスルが関与して姿勢を安定させます。

アウターマッスルが発達すると、体の外見に影響を与えます。これは、トレーニングや運動などによってアウターマッスルを鍛え上げることで、筋肉が発達し、身体の形状が変化することを指します。

アウターマッスルの収縮により、エネルギーが使用されます。これによって、身体が動き、活動することが可能となります。

👉 ①インナーマッスルとは

インナーマッスル(内側の筋肉)は、身体の深部に位置し、主に安定性や姿勢の維持に関与する筋肉のグループを指します。

骨盤底筋群や腹横筋など、基本的に自分の意志で動かすことが難しい筋肉がインナーマッスルです。

インナーマッスルは外見的にはあまり目立たず、アウターマッスルに比べて小さく、繊細ですが、体の動作や姿勢の制御において非常に重要な役割を果たしています。

体にある筋肉の種類の9割はインナーマッスルと言われていますが、アウターマッスルは大きい筋肉が多いため、筋肉量で比較するとインナーマッスルとアウターマッスルにそれほど大きな差がないとされています。

👉 ②インナーマッスルの役割

インナーマッスルは、骨や関節の動きのサポートや内臓を支える働き、基礎代謝を上げる役割も担っています。

また、姿勢保持筋とも呼ばれ、その名の通り、正しい姿勢を長時間維持する役割もあります。

インナーマッスルは、コア(体幹)の構成要素として機能し、腹横筋や多裂筋などが含まれます。これらの筋肉は脊柱周りに位置し、胴体の安定性を提供して、日常の動作や運動時にバランスを維持します。

インナーマッスルは脊柱や骨盤周りに位置しており、適切な姿勢を保つ役割があります。多裂筋や骨盤底筋などが姿勢をサポートし、不安定なポジションにおける姿勢の調整を助けます。

アウターマッスルは体の姿勢を維持するのに重要な役割を果たします。特に重い物を持ち上げたり、あるいは様々な方向に体を動かしたりする際に、アウターマッスルが関与して姿勢を安定させます。

横隔膜はインナーマッスルの一例であり、呼吸において非常に重要な役割を果たします。正しい呼吸をサポートし、肺活量を最大限に活用するのに役立ちます。

骨盤底筋は骨盤の底部に位置し、尿道、膣、直腸をサポートして骨盤の安定性を維持します。これは尿漏れや骨盤の問題の予防に役立ちます。

インナーマッスルは、関節周りに位置しており、関節の適切な動きと安定性を確保します。多くの場合、関節における不安定性や過剰な動きを防ぐために重要です。

当院ではそういったサポートもさせていただいて筋力をつけることで根本的な改善を目指しています。

皆さんこんにちは!

「鍼灸(しんきゅう)治療」と聞くと

・痛そう

・怖い

・本当に効くの?

そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は、鍼灸治療がどんなものなのか、どんな効果が期待できるのかを、できるだけ分かりやすくご紹介します。

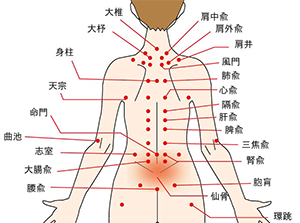

鍼灸治療は、東洋医学に基づいた治療法で、

• 「鍼(はり)」

• 「灸(きゅう)」

を使って、体のツボ(経穴)を刺激し、人が本来持っている自然治癒力を高める治療です。肩こり・腰痛だけでなく、自律神経の乱れ、内臓の不調、冷え、不眠、頭痛など原因がはっきりしない不調にもアプローチできるのが特徴です。

多くの方が一番不安に思うのが「痛み」ですが、実際に使う鍼は、

• 髪の毛ほどの細さ

• 注射針とは全く別物

なので、ほとんど痛みを感じません。

「チクッとすると思ったけど、全然平気だった」

「いつ刺さったか分からなかった」

という声もとても多いです。

※症状や体質によって、ズーンとした響きを感じることがありますが、これは効いているサインでもあります。

鍼灸治療は、血流や神経の働きを整えることで、さまざまな症状に効果が期待できます。

よくあるお悩み

• 肩こり・首こり

• 腰痛・ぎっくり腰

• 頭痛・眼精疲労

• 自律神経の乱れ

• 不眠・疲れが取れない

• 冷え性・むくみ

• 胃腸の不調

「マッサージではすぐ戻ってしまう」

「薬に頼りすぎたくない」

そんな方に、鍼灸はとても相性の良い治療です。

鍼灸はその場しのぎではなく、体質改善を目指す治療でもあります。

鍼灸治療は「痛い・怖い」治療ではなく、

体にやさしく、深く効く治療です。

初めての方でも安心して受けていただけるよう、当院では症状や不安をしっかりお伺いした上で施術を行っています。

気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

皆さんこんにちは!

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

お正月が明けましたがお身体の調子はいかがでしょうか?

当院ではお正月で重い物を持って腰を痛めた方や長距離運転などで首・肩のコリや眼精疲労が強くなってしまった方が多いです。

この時期は寒さによって筋肉の緊張が強くなり、思わぬ痛みやコリが出る方が多くいらっしゃいます。

当院では保険を使う筋肉をほぐすマッサージ治療や姿勢・歪みなどの矯正治療以外にも「鍼灸治療」も行なっております。今回は鍼灸治療についてお話ししたいと思います。

皆さんは「鍼灸治療」と聞くとどんなイメージをお持ちですか?

鍼灸治療は鍼を用いて特定のツボに刺激し血行を促し、身体の自然治癒力を高めることを目的としております。その他にも灸を用いて、ツボを温めて血行を促進や自律神経の調整・痛みを緩和する効果があります。なので慢性的な腰痛、首・肩のコリなどの症状や冷え性や自律神経の乱れ・美容にも効果的です。

当院で行っている鍼灸治療は主に「痛みやコリを取る治療」になります。

指では届かない深い筋肉に鍼を刺すので、より深い筋肉に刺激を与えることが出来ます。

鍼を通じて神経系に働きかけ痛みの信号を抑制したり、筋肉の緊張和らげ、血管を拡張させ血流を改善し、酸素や栄養の供給を高めます。

初めて行う方は「痛そう」や「注射みたいで怖い」と思うかもしれませんが、当院で使用する鍼は髪の毛より細い針を使います。

なので刺されて痛いと感じる方は少ないです。

なかには、深い筋肉を刺激され「ズーン」と響くような感覚があるかと思いますが、それは凝り固まった深い筋肉を刺激できている証拠になります。

刺激を弱めたいという方は、当院では患者様一人一人に合わせて刺激の強さを確認しながら調整して行いますので、刺激の強弱は変えることができます。刺激を更に強くする際には、鍼に電気を流すことが出来ます。そうすることで深い筋肉に刺激量が増し、痛みの改善や血行改善、自然治癒力を高めることが出来ます。

マッサージや矯正治療だけではなかなか改善できない方は部分的かつ、より深部の筋肉を治療できるのでオススメです。

ツボを直接刺激して、治療後にはスッキリする方が多くいらっしゃいます。

鍼灸治療は1回30分で1部位3000円で行っております。

千葉寺院では鍼灸師は2名在籍しており、指名制は行なっていませんが症状や治療内容は共有して施術を行いますので安心して来院していただければと思います。

負担を減らせる回数券もありますので、気になる方は是非スタッフにご相談ください。

鍼灸治療が気になる方や今ある症状を根本的に改善したい方は是非一度お試しください!

皆様からのご連絡をお待ちしております!

皆さんこんにちは!

今回は冬になると肩こりがひどくなる人の特徴についてお話したいと思います

運動は血流を促進して体を温め、筋肉に疲労や老廃物を溜めないようにしてくれます。

気温の下がる冬は、外出がおっくうになり運動不足に陥りがちです。

もともと運動習慣のない人は、特に冬の肩こりになりやすいといえます。

猫背は、肩や背中の筋肉を過度に緊張させ、こわばらせます。

もともと姿勢が悪く、寒いときに背中を丸めるクセのある人は、冬に肩こりの症状が悪化しやすいといえます。

人間の体は、無意識のうちに自律神経によってコントロールされています。

交感神経が覚醒や適度な緊張状態を、副交感神経がリラックス状態を司り、この2つを切り替えることで心身の健康を保っています。

自律神経の働きは、生活リズムの乱れやストレスで失調します。

もともと自律神経の働きが乱れやすい人は、筋肉の緊張や肩こりを誘発しやすいといわれています。

冬の外出時の厚着は、その重みで方や背中の筋肉に負担をかけます。

また、暖かい室内では汗をかきやすく、屋外に出たときに体を冷やしてしまうため、筋肉の緊張と自律神経の失調の両方から、肩こりが誘発されやすくなることがあります。

👉 肩甲骨ゆらし(30秒)

肩こり改善の基本は「肩甲骨を動かす」こと。 冬に固まりやすい僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋がゆるみ、血流が一気に回復します。

- 胸を軽く張って、肩を後ろに大きくゆっくり回す(10回)

- 前回しも10回

- 呼吸は止めずに

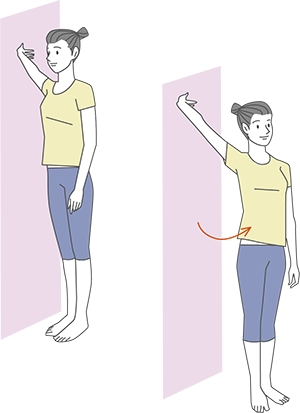

👉 猫背リセット:胸を開くストレッチ(20秒)

猫背は冬の肩こりの“根本原因”。

胸の筋肉(小胸筋)が硬くなると肩が前に出てコリが悪化します。

逆に胸郭が開くと呼吸が深まり、自律神経も安定します。

- 壁に手をつき、胸をゆっくり開く

- 20秒×左右

👉 骨盤立てストレッチ:座り姿勢の矯正

座り姿勢の7割は骨盤の角度が決めます。

背骨のS字カーブが戻り、首・肩の負担が激減します。

- 座ったまま骨盤を前に倒す → 後ろに倒す

- これを20秒繰り返す

- 最後に骨盤を“真ん中”に立てる意識でキープ

気温の下がる冬は無意識に背中を丸めたり、重いコートやセーターを重ね着するなどして、肩・首・背中周りの筋肉を緊張させてしまいます。

さらに外出がおっくうになり、血流の悪化や自律神経の失調も起こりやすくなるため、冬の不調のひとつとして肩こりが現れやすいです。

ストレッチで筋肉をほぐし、体を温めて血流と睡眠の質を改善することで解消・予防しましょう。

皆さんこんにちは!

12月に入り、寒さが一段と厳しくなってきましたがお身体の調子はいかがでしょうか。

この季節は、特に「四十肩」や「五十肩」と呼ばれる肩の痛みを抱える方が増える時期でもあります。

肩の痛みは日常生活に大きな影響を及ぼし、特にこの時期は寒さによる筋肉の緊張や運動不足が影響することが多いです。

そこで今回は当院での治療と予防についてお話しします。

四十肩(四十肩・五十肩)は、肩関節の周囲にある筋肉や腱が炎症を起こし、痛みや可動域の制限が生じる状態を指します。

一般的には、40代から50代の方に多く見られることからこのように呼ばれています。

症状としては、肩の強い痛み、動かしにくさ、夜間痛などがあり、これらの症状により日常生活に支障をきたす事も多くあります。

当院での治療法

整骨院では、四十肩・五十肩の治療に特化したさまざまなアプローチを行っています。

治療法には以下のようなものがあります。

当院での国家資格取得者の施術者によるマッサージを行い、筋肉の緊張をほぐし、血流を改善します。患部の筋肉をほぐすだけでなく周りの筋肉もほぐす事で患部の負担を減らし、動かしやすくします。

これにより、痛みの軽減や可動域の改善が期待できます。

保険外治療による矯正治療では、姿勢改善などの予防にも繋げることができます。

肩を上まで上げるには姿勢が真っ直ぐになっていないと上げることはできません。

その為、姿勢が悪くなるもとの筋肉を伸ばし改善し姿勢を良くしていきます。

もう1つの矯正治療として骨盤・背骨矯正がございます。

骨の歪みは痛みや可動域不良に大きく繋がります。

歪みを改善する事は症状改善だけでなく、姿勢改善と同様で予防にも繋がります。

これにより、痛みの軽減や可動域の改善が期待できます。

鍼や灸を用いて、痛みの緩和や血流の改善を図ります。

特に慢性的な痛みに対して効果的です。

マッサージ治療より、深い筋肉をアプローチする事ができます。

肩の可動域を広げるためのエクササイズを指導します。

筋肉のバランスを良くした後は筋肉量を増やす事が大切です。

これにより、再発を防ぐための筋力強化も行います。

当院では電気刺激を用いた治療があり、痛みの緩和や回復を促進します。

電気を患部に流す事で、深い筋肉に刺激を与え、血流を良くしていきます。

そうする事で痛みの改善や可動域改善につながります。

予防策

四十肩・五十肩の予防には、日常生活における意識的なケアが重要です。

以下のポイントを心掛けましょう。

👉 適度な運動

肩周りの筋肉を強化することで、怪我を防ぎます。特に肩を動かすエクササイズを日常に取り入れましょう。

👉 ストレッチ

肩周りのストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を保ちます。特に寒い季節は筋肉が固まりやすいので、意識的に行いましょう。

👉 姿勢に注意

デスクワークやスマートフォンの使用時には、姿勢に気を付けることが大切です。肩に負担をかけない姿勢を心掛けましょう。

12月は四十肩・五十肩が悪化しやすい季節です。

整骨院では、痛みの緩和と再発防止を目指した治療を行っています。

肩の痛みでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

健康な肩を取り戻し、快適に年を越せるようにしましょう!

皆様のご来院をお待ちしております。

皆さんこんにちは!

今回は交通事故後の「痛み」についてお話しさせていただきます。

交通事故は、骨折や打撲など目に見えるケガだけでなく、事故直後には痛みが軽くても時間が経ってから症状が出るケースが多いのが特徴です。

特にむち打ち・首の痛み・腰痛・しびれ・頭痛・自律神経症状などは、事故から数日〜数週間後に現れることがあります。

「病院では異常なしと言われたのに痛い…」

「気のせいかな?そのうち治るかな?」

もし今そう感じているなら、原因は交通事故特有の後遺症かもしれません。

なぜ交通事故後の痛みは遅れて出るのか?

理由は大きく3つあります。

身体は危険から身を守るため、興奮状態になります。

→ 痛みを感じにくくなる。

骨に異常がなくても

• 筋肉

• 靭帯

• 神経

• 椎間板

にはダメージが残っていることがあります。

事故後数日〜1ヶ月ほどかけて

痛み → 筋肉の硬さ → 姿勢の歪み → 神経症状

へと悪化するケースが多いです。

👉 病院(整形外科)で診断・画像検査

• 診断名が必要

• 今後の施術や通院が認められるかが決まる

📌病院と整骨院は併用可能です。

👉 専門施術で可動域改善・筋緊張緩和・神経症状ケア

この時期は

📍適切なアプローチ

📍施術間隔

が予後を大きく左右します。

👉 後遺症リスク管理・再発予防

• 姿勢改善

• 深層筋調整

• 運動療法

• 神経系リハビリ

事故前よりも良い身体を目指す段階です。

🚫「様子を見る」

🚫「湿布だけで放置」

🚫「痛みがなくなったら終わり」

これらは後遺症の最大の原因です。

後遺症は治療をやめた後に悪化することがあるため、プロの管理が必要です。

🔸筋膜・筋肉・関節の調整

🔸神経リリース

🔸姿勢分析

🔸セルフケア指導

🔸再発予防トレーニング

事故特有の症状には、通常の肩こり・腰痛とは違う施術が必要になります。

• 交通事故の痛みは後から現れることが多い

• 病院+専門施術が回復の鍵

• 放置すると慢性化・再発・機能低下につながる

• 正しくケアすれば後遺症を防げる

もし今、

👉 首が重い

👉 頭痛がする

👉 なんとなく調子が悪い

そんな状態なら、早めに相談してください。

身体は必ず応えてくれます。

皆さんこんにちは!

今回は最近、当院で一段と増えている「腰痛」についてお話しさせていただきます。

腰痛は多くの方がお悩みの症状かと思います。

デスクワークや長時間の姿勢、運動不足など様々な要因が腰に負担をかけてしまいます。

原因や整骨院での治療法について詳しく説明させていただきます。

長時間同じ姿勢でいることで、腰の筋肉が疲労し、緊張状態に陥ります。

疲労した状態でケアをせず、放置してしまうとギックリ腰など急性の強い痛みが出ることがあります。

不良姿勢は、腰に不自然な負担をかけてしまいます。

特に猫背や前かがみの姿勢は腰痛を引き起こしやすくなります。

姿勢の悪さは腰だけでなく、首や肩など上半身にも影響が出やすくなるので特に注意が必要になります。

年齢とともに椎間板が変性し、腰痛を引き起こすことがあります。

特に椎間板ヘルニアなどの疾患は、神経に圧迫を与え強い痛みだけでなく、しびれや可動域制限も出ることがあります。

ヘルニアが悪化してしまうと手技治療だけでは改善するのが難しくなってしまい、場合によっては手術が必要になることがあります。

筋力が低下すると、腰を支える筋肉が低下し痛みが出やすくなります。

定期的な運動や筋トレなどで筋肉を付ける必要があります。

整骨院では、まず腰痛の原因を特定し、患者様ひとりひとりに応じた治療を行います。主な治療法は以下のようなものがあります。

当院では国家資格取得のスタッフが指で押して筋肉をほぐし、血流を改善します。

血流が良くなると痛みの緩和や可動域の改善が期待できます。

痛みのある部位に電気を流すことで、筋肉の緊張をほぐし痛みを改善します。

電気は指では届かない深い筋肉まで刺激を与えることができるので、慢性痛や強い痛みがある方にはオススメです。

保険外治療の1つとしてストレッチがあります。

下半身の筋肉の柔軟性を良くすることで、動かしたときの腰の負担を軽減することが出来ます。腰を前屈して痛みが出るときはハムストリングスやふくらはぎの筋肉などをほぐすと改善され、後屈して痛みが出るときは太ももの前側などの筋肉を伸ばすのが効果的です。

姿勢改善には猫背矯正のメニューがございます。

肩周りの筋肉をストレッチし、不良姿勢の原因の筋肉をほぐしていきます。

姿勢が改善されると肩や首のコリが軽減できます。

これらのメニューは全て腰痛改善には有効的ですが、特にお身体に合うメニューを状態を診て判断します。

腰痛は休むだけだと痛みは軽減するかもしれませんが、筋肉のバランスが改善したわけではないので、少しの負荷で再度痛みが出てしまいます。痛みが出るのが癖になってしまいます。

なので放置せず早めに治療する事がオススメです。

特に寒くなると筋肉はこわばり、血流が悪くなってしまい、痛みが出やすくなってしまいます。

痛みを治したい方・痛みが出る前にメンテナンスをしたい方・今の状態がどんな状態なのか知りたい方、ぜひ一度当院にお越しください!

皆様からのご連絡をお待ちしております!

皆さんこんにちは!

交通事故の後、「たいしたことない」と思って放っておいた腰痛が、数日後に強い痛みやしびれに変わるケースは珍しくありません。

腰は体を支える重要な部位のため、早期に正確な対応を行うことで、長期化や慢性化を防ぐことが可能です。今回は柔道整復師の視点から、交通事故と腰痛の関係・放置するリスク・適切な対応について詳しく解説します。

なぜ交通事故で腰痛が起きやすいのか

交通事故では、車同士が衝突する瞬間に大きな外力が体に加わります。シートベルトやエアバッグで大きなケガは防げても、腰や背中には強い衝撃が残ることがあります。

この結果、腰椎捻挫や筋・筋膜性腰痛、時には椎間板ヘルニアに発展する場合もあります。

事故直後は痛みが出にくいこともある

交通事故の直後は、交感神経の興奮やアドレナリンの分泌によって、痛みを感じにくい状態になることがあります。そのため、数時間〜数日後に次のような症状が出てくることがあります。

「たいしたことない」と自己判断して放置すると、炎症が広がったり、代償動作で他の部位に負担がかかり、慢性腰痛化するリスクがあります。

整形外科と整骨院の併用が効果的

交通事故による腰痛では、まず**整形外科での診断(レントゲン・MRI)**を受けることが重要です。

骨折やヘルニアの有無を確認した上で、リハビリや柔整施術を並行して行うことで、回復を早めることができます。

交通事故による腰痛の治療は、加害者側の自賠責保険の適用を受けられる場合があります。その場合、自己負担なしで整形外科と整骨院の両方に通院可能です。

また、通院日数に応じて慰謝料の支給も受けられるため、経済的な負担を心配せずに治療に専念できます。

早期対応で「慢性化」を防ぐ

交通事故の腰痛は、適切な対応が遅れるほど治りにくくなります。

慢性腰痛になると、日常生活や仕事・趣味への影響が大きく、心理的なストレスにつながるケースもあります。

早期に治療を開始することで:

• 炎症の拡大を防ぐ

• 正しい姿勢・筋バランスを取り戻す

• 将来の再発リスクを下げる

ことが可能です。

交通事故による腰痛は、目に見える外傷がなくても深刻化する可能性があります。

痛みが軽いうちに、医療機関と整骨院を併用しながら適切にケアすることが、早期回復・再発予防への近道です。

「少し痛いだけだから」と放置せず、できるだけ早くご相談ください。

自賠責保険を活用することで、自己負担なく施術を受けることも可能です。

腰痛があり、なかなか改善されない方は是非一度当院にご連絡ください!

皆様からのご連絡をお待ちしております!

皆さんこんにちは!

本日は腰痛の種類についてお話したいと思います

腰痛は病名ではなく体に表れる症状の名前です。

腰そのものに問題がある場合だけでなく、職業、生活習慣、ストレスなどの要因が複雑に絡んでいるため、自分の生活をかえりみることが腰痛の原因を知るための第一歩となります。

腰痛には特異的腰痛と非特異的腰痛の2つに分けられます。

腰痛が起こる原因はさまざまで、複数の要因が絡んでいる場合もあります。

多くは原因不明ですが、15%程度は原因を特定できる「特異的腰痛」です。

原因となる代表的な病気としては椎間板ヘルニア、高齢者に多い腰部脊柱管狭窄症、骨粗しょう症が挙げられます。

これらはいずれも背骨の神経(脊髄神経根)が圧迫されて痛みが起こり、圧迫がひどいときには、脚の筋力低下やしびれを伴います。

椎骨や椎間板が加齢によって変性したり、異常な骨の突起(骨棘)が形成されたりして、神経が通っている脊柱管が狭くなり、脊髄神経根を圧迫する病気です。

少し歩くと痛み、前かがみになって休むとまた歩ける(間欠跛行)症状が特徴です。

お尻や足にしびれや痛みを感じることもあります。

背骨と背骨の間にはクッションの役割をする「椎間板」という構造があります。

椎間板は、外側が硬い「線維輪」、内部は軟らかいゼリー状の「髄核」でできています。

加齢などにより外側の線維輪が変性・断裂して髄核の一部が飛び出してしまい、脊髄神経根を圧迫することで痛みが起こります。

腰やお尻から下肢にしびれや痛みが広がり、力が入りにくくなります(座骨神経痛)。

痛みは、長い距離を歩いたり、重いものを持つと強くなることがあります。

椎間板ヘルニアは、悪い姿勢での動作や作業、喫煙などにより起こりやすくなることが知られています。

急激に重いものを持ったり、無理な姿勢によって繰り返し筋肉に負荷をかけたりすると、筋膜性疼痛症候群(筋筋膜性腰痛)という病気になることがあります。

筋膜とは、筋肉などさまざまな臓器を包んでいる膜のことですが、運動によってこれが傷ついてしまうことがあります。

通常は数日で回復しますが、負荷がかかる状況が続いたり寒さで血行が悪くなったりすると回復が追いつかず、強い痛みやしびれを生じるまで悪化してしまう可能性があるのです。

肩や脚など全身で起こる可能性がありますが、腰で発症し腰痛の原因となりうる病気です。

腰痛の約85%は、神経症状(しびれやまひなど)や重い基礎疾患などがなく、エックス線やMRIなどの画像検査をしても、どこが痛みの原因なのか特定しきれない「非特異的腰痛」です。いわゆる腰痛症と呼ばれるものはこれにあたります

長時間中腰や猫背などの姿勢を続け、腰や背中の筋肉が緊張し続けたときや、運動不足で腰を支える筋力が弱っているときなどに起こります。

寒さで筋肉が硬直する冬も神経が刺激されて痛みが起こりやすくなります。

通常は、セルフケアをしていれば短期間で軽くなりますが、休養が十分とれなかったり、ストレスなどの心理的要因があると長期化することもあります。

急性の腰痛である、いわゆるぎっくり腰も非特異的腰痛に含まれます。

急に無理な動作をしたときなどに起こる腰の組織のけがで、ねんざや、椎間板、腱、靭帯などの損傷が多いと考えられていますが、厳密にどの部分が傷んでいるのかを断定するのは難しいためです。

労働環境や生活習慣が原因

職場環境によって腰痛を発症する人は非常に多く、労働災害全体の6割以上を占めています。体に負荷のかかる重労働、特に重たいものを持ち上げる作業や体幹を曲げたりひねったりする作業には気をつける必要があり、介護や看護の職場で多いとされています。逆に同じ姿勢をとり続けるような職場でも多く、デスクワークをしている人や長距離輸送のドライバーにも腰痛は多く発生します。

これは股関節やその周辺の筋肉の柔軟性が失われてしまうことにも一因があると考えられています。職場でのメンタルヘルスとの関連も指摘されていて、仕事に対する満足度や人間関係なども腰痛の発症や長期化と関連があるため、ストレスを溜めない環境作りも大切です。

また、生活習慣の中でも特に「運動不足」と「喫煙」は腰痛と関連していることがわかっています。

当院では、患者様の腰痛の原因がどこにあるのかを姿勢や歩行などの動作の評価、生活の様式や習慣・職業内容の聴取、主にどのような場面で痛むのかなどについての確認を行いながら、必要に応じて、姿勢や筋力の改善、生活や仕事における動作の指導、自宅でできる自主トレやセルフケアの指導を行っています。

腰痛があり、なかなか改善されない方は是非一度当院にご連絡ください!

皆様からのご連絡をお待ちしております!

皆さんこんにちは!ありがとう整骨院です。

今日は千葉県の交通事故状況についてお話させて頂きます。

千葉県の交通事故発生件数は全国9位

そして死者数は全国ワースト3位・・・

事故にあわないことが一番ですが、たとえ自分がいくら注意していたとしても、事故は100%防げないこともあります・・

そこで今日は事故にあってしまった時の対処法をお伝えしたいと思います。

- 1. 安全な場所に車をとめ、エンジンを切る

事故の続発を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に車をとめます。

車を動かせない場合は、ハザードランプをつけたり、三角停止版(停止表示板)や発煙筒を使ったりするなどして、停車車両がいることを周囲に知らせましょう。 - 2. 負傷者を確認し、必要な対応を行う

負傷者がいる場合は、何より優先して必要な救護措置を行わなくてはいけません。

救急車を呼び、到着までのあいだにガーゼや清潔なハンカチで止血するなど、できる限りの応急処置を行ってください。呼びかけても意識がない重篤な状態の場合は、必要に応じて人工呼吸や心臓マッサージも行います。負傷者はむやみに動かさないのが鉄則ですが、後続事故の危険がある場合は、安全な場所に移動させた上で処置を行います。

- 3. 警察に報告する

事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず警察に届け出る義務があります。また、事故の損害に対して自動車保険で補償を受けるには、警察に届け出をした場合に発行される「交通事故証明書」が必要な場合もあるため、この点からも警察への報告は行うことが大切です。

警察には、事故が発生した場所をはじめ、負傷者数や負傷・物の損壊の度合い、事故にあった車の車載物などを伝えます。 - 4. 相手の情報や事故現場の情報を集めて、保存する

今後の示談交渉に備えて、事故の相手に関する情報と、事故現場の情報を収集保存します。

集めるべき相手方の情報は、氏名、住所、連絡先、車のナンバー、契約している自賠責保険や任意保険会社とその証券番号、勤務先の名称、住所、連絡先です。

単に聞くだけでなく、運転免許証や車検証、保険証券などを見せてもらって確認したり、名刺を受け取ったりしておきましょう。

目撃者がいれば、その方に話を聞き、氏名と連絡先を聞いておきます。時間経過とともに記憶が薄れてしまうこともあるので、話を聞く際は録音しておくのがおすすめです。

加えて、スマートフォンで現場写真や動画を撮影したり、ドライブレコーダーの映像を保存したりして、事故現場の記録を残してください。 - 5. 保険会社または保険の取扱代理店に連絡する

情報の保存が一通り終わったら、自身が加入する自動車保険の取扱代理店または保険会社に連絡します。

事故の連絡をしても、「保険を使う」と決めない限り、等級は下がりません。

事故相手が任意保険に未加入、かつ自身は任意保険に加入している場合、任意保険の補償内容により対応の方向性が変わります。

いずれにしても、自身の加入する保険会社または代理店にどのように対応すればよいのか一度相談してみましょう。一方、自身が任意保険未加入の場合は、みずからのケガについて、自賠責保険での補償は受けられず、治療費などは自身で工面する必要があります。

車の破損なども同様に、加害者自身が任意保険に未加入なら、修理費用や新車購入費用などをみずから用意することになります。 - 6. 事故車を修理に出す

事故で損傷した車を修理に出します。

車が走行不能の状態ならレッカー移動を依頼することになりますが、任意保険の契約によっては、この際のレッカー代が補償されます。 - 7. 病院にかかり、医師の診断を受ける

たとえ怪我をしていない、または軽症だと思っても後で悪化する場合があります。

ケガをしている場合はもちろんですが、後遺症が出る場合もあるので医師の診断を受けておきましょう - 8. 必要であれば病院に通院して治療する(ありがとう整骨院でもOK)

病院で診察を受けても、治療をしなければ後遺症が残ることもあります。

当院では治療はもちろん、適切なアドバイスもさせていただいております。

- 示談交渉や賠償金に関する話は事故現場でしない

相手方のある交通事故では、当事者双方が話し合って過失割合にもとづいて賠償金額を決める「示談交渉」が行われ、双方が合意することで「示談の成立」となり、和解契約が成立します。和解契約は、争いを解決するための契約ですから、ここで決めた内容は原則として後から覆せないのです。

しかし、交通事故の損害額は、その場ですぐわかるものではありません。

治療費がいくらかかるかは病院にかかって初めてわかるものですし、その場では元気に見えても、数日後に症状が出てくる可能性もあります。

また、車の修理費用も、修理工場等で見積もりを取らないとわかりません。そんな状態で示談してしまうと、過剰な金額を支払ったり、低すぎる金額しか受け取れなかったりする可能性が高くなります。

なお、当事者双方が任意保険を利用する場合は、示談交渉は保険会社同士で行われるのが一般的です。

ただし、両者の過失割合が100%(加害者)と0%(被害者)である場合は、保険会社は被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。この場合は、被害者が直接加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士費用特約をつけていれば、弁護士に交渉を依頼することになります。

当院では治療はもちろん、適切なアドバイスもさせていただいております。

皆様からのご連絡をお待ちしております!