クーラーで冷えた体にストレッチ!(むくみ編)

こんにちは!

お盆も過ぎて暑さのピークは越えたように感じますが、

まだまだ残暑が厳しいですよね。

クーラーを使うとどうしても冷えてしまうのが足元です。

温かい空気は上に行き、

冷たい空気は下に行く、

というのが空気の性質なので、

どうしてもクーラーを使って空気を冷やすと

冷たい空気は足元に来てしまいます。

冷え固まった筋肉は血流を悪くし、

循環が悪くなった結果、

「むくみ」につながってしまいます。

そこで今回は

「むくみ」に対してのストレッチをまとめてみました。

足がむくんでしまうのには原因があります。

上記で述べた「冷え」も良くないのですが、

「老廃物がたまる」というのも問題です。

通常、血液やリンパはふくらはぎの筋肉をポンプのように使うことで

上半身へ押し上げるものなのですが、

筋肉が衰えたり、柔軟性が下がってくると

そのポンプ作用がうまく働かなくなるので、

老廃物や水分がたまってしまい、むくみが生じてしまいます。

足を前後に開き、肘を伸ばして壁に手をつきます。

後ろの足はつま先を前に向けて、かかとは床から離れないようにして伸ばします。

![IMG_1082[2]](https://arigato-g.jp/wp-content/uploads/IMG_10822-e1503402254943-200x300.jpg)

※前の足は軽く膝を曲げ、反動をつけてやらないように気を付けてください。

片方の足を前に、もう片方の足は後ろにして

後ろの足は伸ばしたままにします。

後ろの足のかかとは上げず、体を前に傾けて伸ばします。

![IMG_1083[1]](https://arigato-g.jp/wp-content/uploads/IMG_10831-300x200.jpg)

※後ろの足のつま先は前を向くようにしましょう。

つま先は外側に向けて、足を大きく開いて立ちます。

背すじを伸ばし、両手は膝の内側に置き、

腰を落としていきます。

※無理に股を開き過ぎないように気を付けましょう。

両足の裏を合わせ、膝を左右に開いて座ります。

両手で足首をつかみ、両肘で膝を地面に向かって押していきます。

※背中を丸めないようにしましょう。

床に座り開脚します。背すじを伸ばしながら上体を前方へ倒していきます。

![IMG_1080[1]](https://arigato-g.jp/wp-content/uploads/IMG_10801-300x200.jpg)

※勢いをつけてやらないようにしましょう。

開脚して座り、片方の足を折り曲げます。

伸ばしている足の内側に曲げた足の裏を持ってきます。

体は伸ばしている足の方に倒し、つま先に向かって手を伸ばします。

※勢いよくやりすぎないようにしましょう。

むくみを解消して

夏を乗り切りましょう!!

こんにちは!

デスクワークした後や長時間座ってから立ち上がったりするときに

膝やほかの関節が、「ポキポキ」もしくは「ボキッ」と鳴ってしまうことはありませんか?

『こんなに音が鳴ってしまって大丈夫?』

『たまに痛みを伴うことがある。』

など不安になっている方も多いはず!

今回は

関節の鳴る原因と対策について

お話させていただきます。

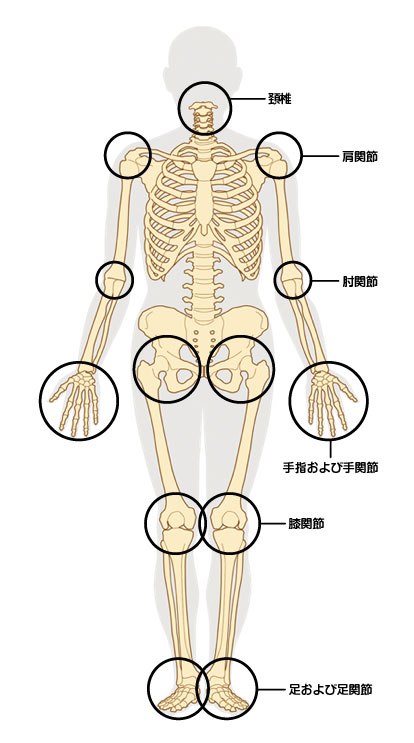

そもそも関節というのは、

骨と骨をつないでいる部分で、

人の身体には300か所以上存在します。

人は関節があることで自由に身体を曲げ伸ばしできます。

ただ、直接骨と骨をつないでしまうと

硬い骨同士が直接ぶつかってしまい、

骨が削れてしまいます。

それを防ぐために

骨と骨が接触する部分には

関節軟骨と呼ばれるクッションで覆われていて、

さらにこの軟骨は表面側がなめらかなので、

スムーズに曲げ伸ばしできるようになっています。

そして、その関節を包むように関節包と呼ばれる袋が存在していて、

関節包の内側には滑膜というものがあります。

滑膜は滑液という、

関節が動くときに潤滑油の役割を果たすものを分泌・吸収しています。

実は、

関節が鳴る原因は、いまだ解明されていない状態で

様々な原因が言われています。

その中で、

最も有力な説が、関節の中で空気がはじける音というものです。

関節が動かされることにより、

関節内の滑液の圧力が下がり、

まるで炭酸飲料のようにガスの気泡が発生します。

そして、

下がった圧力を戻そうとして

滑液が一気に隙間へと流れ込み、

ポキッという音を生じさせるとともに

気泡が消えるというメカニズムです。

関節の曲げ伸ばしの動き程度で音が鳴るというのは、

明らかに鳴りすぎです。

関節から音が鳴りすぎる方は、

運動不足であったり、そもそも歪みが強いとなりやすいです。

運動不足になると、

関節周りの筋肉が衰えて

関節を構成する骨の位置地が正しい場所で支えられなくなります。

関節がずれたりゆるんだりすることで、

関節を曲げた際に「ポキポキ」鳴りやすくなります。

また、

運動不足により筋肉の柔軟性が下がることで、

関節の可動域が狭くなり、

曲がりにくくなった関節を無理に曲げようとすると、

「ボキッ」と大きな音とともに痛みが出ます。

改善策としては、

- 適度な運動を行う

- ダイエットを行う

- ストレッチをする

- 姿勢を整える

- サポーターを装着する

- 歪みを治す

過剰に音が鳴るときは

体からの危険なサインかもしれません。

そのままほったらかしにせずに、

しっかりと改善してあげましょう。

こんばんは!

気温が少しずつ上昇し、

運動される方も多くなってきましたね。

しかし、

久しぶりの運動で気をつけなければならないのが

「ケガ」ですよね。

特に、

最近はランニングが流行っていて

走る方も多いと思いますので、

本日は膝のケガ予防についてお話させていただきます。

ケガの予防の前に

スポーツにおける膝の外傷について知りたい方は

↓ ↓ ↓ コチラ ↓ ↓ ↓

以前、

膝は私たちの動きを支える

重要な部分であるということは

お話したと思います。

スポーツ時には

かなり負荷がかかるということですね。

そこで、

太もものストレッチを行うことで、

ケガの予防や疲労回復をにつなげたいと思います。

- 片膝を曲げ、体を後ろへ倒す

- 床に座り、両足をそろえて前方に伸ばしてください。

- 両手は体を支えるために、お尻の後ろ側へつけます。

- どちらか片方の膝を折り曲げてください。

- かかとをお尻の横につけます。

※この状態でも、十分に太ももの前側がストレッチされます。

さらに余裕があれば、次のステップへ!

↓

↓

↓

- 息を吐きながら、少しずつ体を後ろへ倒します。

- 両肘が床につくようにして、しばらく静止します。

- 膝と腰が浮かないように気を付けてください。

- 反対側も同じように行いましょう。

- 立ったまま片足を引き上げる

- 両足のかかとをそろえてまっすぐ立ってください。

- 右膝を折り曲げて、右手で右足の甲をつかみます。

- バランスが崩れないように注意して行いましょう。

※さらに余裕があれば、次のステップへ!

↓

↓

↓

- 左手をそえ、両手で右足の甲を持ちます。

- 背すじを伸ばし、右足のかかとをお尻に引き寄せてください。

- 膝を軸足よりも後ろへ引きます。

- 反対側も同じように行いましょう。

- あお向けに寝て、足をあげる

- あお向けに寝て、両膝を立ててください。

- 右膝を曲げた状態のまま引き上げ、両手で右足首の少し上をつかみます。

- 右膝をゆっくりと伸ばすように持ち上げましょう。

- 右足を持ち上げる時、胸の方へ引き寄せるように行います。

- 右膝を少しずつ伸ばし、太ももの裏側が伸びていると感じたら、そのまま少し静止します。

- 反対側も同じように行ってみましょう。

※さらに余裕があれば、次のステップへ!

↓

↓

↓

- 上げた足の膝を完全に伸ばしてみましょう。ふくらはぎまで伸びてきます。

- 足首を机に乗せ、体を前に倒す

- 股下くらいの高さの机や椅子を用意してください。

- 背すじを伸ばし、まっすぐに立った状態で右足首を乗せます。

※この状態でも、十分に太ももの裏側がストレッチされます。

さらに余裕があれば、次のステップへ!

↓

↓

↓

- 息を吐きながら、ゆっくりと体を前に倒していきます。

- 伸ばした足の太ももの裏側がストレッチされていると感じたら、そのまま少し静止します。

- 状態の傾きは、無理のないように調節してください。

十分な準備運動をせずに急に運動を始めると、

スポーツ外傷を引き起こす恐れがあります。

運動前にはケガ予防・スポーツ障害での痛みを和らげるために、

必ず適度なストレッチをしましょう。

太ももの筋肉は、

特に痛めやすい部分です。

無理をせずにリラックスして行いましょう!

こんばんは!

突然ですが、

あなたは腰を痛めたことがありますか?

体を前に曲げる、後ろへ反る、

横にねじるなどの動きを生み出す腰。

特にスポーツ時には大きな負担がかかり、

ケガや痛みの発生率が高い部位です。

まずは、

腰がどのような作りになっているか見て頂きたいと思います。

腰のつくりはどうなっている?

無理な姿勢で動いたり、

腰を捻ったり、

急激に腰に負担をかけた場合などに起こります。

一般的にはぎっくり腰と呼ばれ、

腰に強い痛みがあります。

腰椎分離症・すべり症

腰を強く捻ったり、

使い過ぎによる疲労の蓄積などから起こります。

腰の骨がずれたり、

離れたりします。

腰の痛みをやわらげるためには、

いったいどうすれば良いのでしょうか?

ここでは、

家庭で簡単にできる「4つの腰痛対策」

をご紹介します。

- まず安静にして楽な姿勢をとる

背中を丸めて横向きに寝ます。

足は「く」の字に曲げましょう。

あお向けの場合は、

足の下に座布団などを入れて足を上げましょう。

うつ伏せの場合は、

おなかの下に座布団を入れると良いでしょう。

- 突然の腰痛には腰を冷やす

うつ伏せになって、

楽な姿勢で冷やしましょう。

はじめは短い時間で行います。

冷やし過ぎには要注意。

ヒリヒリしてきたらやめましょう。

また、痛みが増す時も中止して下さい。

- 痛みが治まったら腰を温める

急性の腰痛が軽くなった後や、

慢性の腰痛には、ホットパックや蒸しタオルなどで

腰を温めましょう。

打撲や外傷、腫れや熱があるときは温めないでくださいね。

- 腰の疲れをとるためにマッサージをしましょう

マッサージは腰の筋肉をリラックスさせ、

血行を良くします。

腰痛の再発防止には、腰鵜を支える筋力をアップさせることが効果的です。

毎日行えるトレーニングが行えるとよいので

例えば簡単に自宅でも負担なくできるものの一つとして

“へそ覗き運動”をお勧めします。

- やり方

①仰向けになり膝を立て、両手をおなかの上に置きます。

②息を吐きながらおへその部分をのぞき、腹筋とお尻の筋肉に力を入れるようにします。

この①と②を繰り返し行うだけなので体の負担もかなり少ないです。

まずは3~5回を目安に始めていき、次第に回数を無理なく増やしていきましょう!

こんばんは!

昨日は運動前のウォーミングアップについて

お話していきましたね。

今回は運動後における

クーリングダウンについてお話していきます。

まず、クーリングダウンとは

簡単に言えば、運動などで動かした際にたまった疲労を

いち早く回復させるために行います。

翌日に疲れを残さないため

運動をしていない人でも

疲れがたまっている方は取り入れてあげるとよいです!

クーリングダウンではどのような目的で行われるのか?

詳しく説明していくと以下の4つがあげられます。

- 疲労回復

筋肉中に発生した疲労物質を流してくれるので早期に回復することができます。

- 外傷・障害の予防

疲労した筋肉は柔軟性がなくなり固まってしまいます。

その筋肉を伸ばすことで柔らかい筋肉の状態を保つことができます。

- めまい、吐き気、失神を防止する

急激に運動をやめた場合一気に血圧が下がり

めまい、吐き気、失神を起こしてしまいます。

徐々に運動強度を下げることで

緩やかに血圧を下げることができます。

- 精神的に落ち着くことができる

1日に複数の試合があるとき、

仕事にひと段落がついたとき、

集中している時間が長いと

その分筋肉も緊張しているので

クーリングダウンによって緊張を解くことができるので

気持ちの切り替えとしても重要です。

クーリングダウンは大きく二つに分けることができます。

- パッシブリカバリー(消極的休養)

自らの動きのないクーリングダウンになります。

例えば、

アイシング、お風呂(半身浴)、マッサージ

などがあげられます。

- アクティブリカバリー(積極的休養)

自ら動くことで行うクーリングダウンです。

軽い運動で血流を促進し疲労物質を流します。

例えば、

ウォーキング、ジョギング、水泳、ストレッチ

などがあげられます。

この2つのリカバリーをかけ合わせてあげると

効率よく身体の疲労をとることができます。

身体を動かすと筋肉中には疲労の原因となる代謝物が産生されます。

アクティブリカバリーとして適度な有酸素運動を行うことにより、

この代謝産物を早期に除去することができます。

運動後何もしないで終わった時と比較すると、

代謝産物の除去スピードは2倍近くも速くなるのです。

またウォーミングアップと同様に、パッシブリカバリーも補助的に取り入れることによって

疲労回復や傷害予防としてより効果を発揮することができます。

クーリングダウンというのはスポーツをやる上で欠かせないものになります。

練習の内容、時間また試合の結果などでやったりやらなかったり

といった風にはならずに必ず運動の後には行いましょう。

またこのクーリングダウンは普段の生活でも

身体が疲れた時などに応用して

疲労をいち早く回復させるために行うとよいです。

健康な状態を、

ケガのない生活を

していくためにも

しっかりと身体のケアをしていきましょう!

こんばんは!

皆さんは、

運動前にちゃんとウォーミングアップはしていますか?

スポーツをする際に

トレーニング前や、試合前などには

ほとんどの方がウォーミングアップを

行っているといっても過言ではないと思います。

運動の内容や、

チームによってもやり方に違いがあり

様々なウォーミングアップの方法があると思いますが、

目的はどんな方法でも同じです。

今回は、

「ウォーミングアップって何なの?」

「運動前のウォーミングアップなんて必要なの?」

という方に

ウォーミングアップの目的と効果について

お話ししていきたいと思います。

- パフォーマンスの向上と、トレーニングの効率化

スポーツは、

体の中にある様々な機能を用いて

行われています。

ただ、

いきなり動き出しても

自分の思い描いたとおりには

動き出すことはできないと思います。

そこで、

あらかじめウォーミングアップを行うことで、

体の各機能を向上させておけば、

いきなり動き出しても

体に負担をかけすぎることなく、

効率的に動くことが出来ます。

- ケガの予防

ウォーミングアップをすることで、

筋肉や靭帯、腱の断裂であったり

捻挫や関節の痛みなどの予防効果が期待できます。

また、

あらかじめ体を動かしておくことで

中枢神経を興奮させることが出来るので、

神経の興奮が十分であれば

咄嗟の判断と身のこなしで

ケガを回避することが出来ます。

- 体温の上昇

体を動かすことにより

筋肉の伸び縮みが発生するのですが、

筋肉に力が入ると、熱エネルギーが発生し

体温が上昇します。

体温を上昇させると

パフォーマンスに大きな影響を及ぼすので

運動前に体温を上げておくのは非常に良いことです。

ただ、低い体温から

一気に体温を上げようとすると、

急激に乳酸が発生するので、

運動前に浸かれてしまうという最悪の状態になりますので、

強度の高いウォーミングアップは

いきなりやらないようにしましょう。

- スムーズな筋力の発揮

体温を上げることで、

筋力の発揮がスムーズになります。

また、体温が上がることで、

関節内の潤滑油とも言える

「滑液」が分泌されるので、

関節の動きまでスムーズになるのです。

- 筋肉、腱の柔軟性が高まり、関節の動く範囲が上昇する

十分に体温を上げてからストレッチを行うことで、

より効率的に柔軟性を上げることが出来ます。

柔軟性が上がることで、

運動時のダイナミックさやスムーズさが向上します。

- エネルギー効率が上がる

徐々に運動強度をあげていくような

適度なウォーミングアップを行うことで、

酸素の利用効率が上昇します。

また、筋肉が温まっていることで

スムーズに動くことが出来るので、

エネルギー消費が減り、

作業効率が上がります。

さらに、

ウォーミングアップによって

中枢神経の興奮が発生するので

反応速度を高めることにもつながります。

ウォーミングアップをすることで、

・筋肉を運動に適した状態にする

・運動に適した呼吸状態に導く

・筋肉に対する神経の伝達を速める

・筋肉、腱、関節の柔軟性を高める

・集中力を高める

このようなことが期待できます。

ウォーミングアップの意味を知っておくことで、

より運動を楽しんでいただければと思います!

こんばんは!

本日は、

「ストレッチって効果あるの?」

「運動しない人はストレッチって必要なの?」

という方が多いので、

ストレッチの効果について

お話しさせて頂きます。

ストレッチには様々な効果があります。

- 血流を良くして、疲労回復できる

ストレッチをすることで、

筋肉が正しいポンプの働きをすることが出来ます。

そうする事で血流が良くなり、

疲労回復に必要な栄養や酸素が

体の隅々までいきわたり、

回復を促してくれます。

体が硬いと疲れが取れにくいということですね。

- 関節の動く範囲を広げて、痛みの予防

筋肉は動かさなかったり、継続してストレッチが出来ていなかったりすると

次第に硬くなっていきます。

柔らかくするには時間がかかるのですが

硬くなるのはあっという間なのです。

筋肉が硬くなると伸び縮みがうまくいかなくなり、

骨への付着部分や筋肉の端である腱に炎症が発生しやすくなり、

肩こりや腰痛、関節痛を発症しやすくなります。

慢性的な症状をお持ちの方は、

体の硬さが原因かもしれませんね。

- 筋肉の緊張を緩めて、ケガの予防

スポーツ前後にストレッチが大事というのを

聞いたことがある方もいると思います。

運動を行うと、

筋肉は収縮と弛緩を繰り返し行います。

同じ動作の繰り返しが起こると、

その箇所の筋肉は硬くなり、

弾力性を失ってしまいます。

筋肉に弾力性が失われてしまうと、

筋肉の下にある血管や神経に負担がかかってしまい、

血流が悪くなったり、痛みが出たりしてしまいます。

スポーツ前に、ウォーミングアップとしてストレッチを行うことで、

関節の動く範囲を広げて、筋肉に伸びた刺激を加えることによって

体を動かしやすくしてくれる効果があります。

スポーツ後に、クールダウンとしてストレッチを行うことで、

運動をして固くなってしまった筋肉をほぐし、

弾力性だしてあげることで、

血流が良くなり、筋肉の疲労回復を促すことが出来ます。

スポーツ前後のストレッチには、

ケガの予防だけでなく、

素早く疲労をとるためにも必要だということがわかりますね。

- ストレス解消にも効果あり!

私たちの生活は、ストレスの多いものとなっていますよね?

ストレッチを行うと、

その刺激が感覚神経に伝わり、

リラックス状態の副交感神経を優位にしてくれます。

「上司に怒られてイライラする。」

「仕事がうまくいかずにストレスMAX」

そんな時には、

呼吸に合わせながらゆっくりとしたストレッチを行うことで、

気持ちを落ち着かせることが出来るのです。

ストレッチはストレス社会の味方でもあるんですね。

ストレッチには、

スポーツ時のケガの予防だけでなく、

肩こりや腰痛の予防や、疲労の回復、

ストレスを抑制する効果が期待できます。

「私は体が硬いままでいいや」

「これ以上は柔らかくならないよ」

このように思っている方もいらっしゃると思いますが、

それはストレッチの頻度や強度が足りていないだけだと思われます。

続けてストレッチを行うことで、

必ず皆さんの体は柔らかくなっていきます。

ただ、ストレッチだけでは限界があります。

- 朝起きた時、体がダルイ・・・

- 肩・腰に常に違和感がある・・・

- 体が疲れやすい・・・

このような症状があれば、

早めに治療をされることをお勧めいたします。

ストレッチを行い、

健康な体を目指して行きましょう!